Le 12 juin dernier, les élèves de l’école de Tours soutenaient leur diplôme que nous vous présentons ci-dessous. La délégation leur souhaite bienvenue et une belle insertion professionnelle !

EMMA AUGER

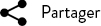

Pièce de diplôme : François MONCHÂTRE (Coulonges-sur-l’Autize, 1928), Le Combat des Amazones, œuvre électro-mécanique à activation manuelle, 1982, bois, alliages ferreux, zinc, laiton, tissus, cuir, plastique, H.148 cm ; L.117 cm ; Pr.37,5 cm, Laval, musée d’Art naïf et d’arts singuliers, inv.1987.37.80.

Responsable de l’œuvre : Marie Ely, conservatrice du patrimoine, musées du Mans.

Personne ressource : Claude Guéniffey, automaticien.

Le Combat des Amazones est une sculpture électromécanique réalisée par François Monchâtre entre 1981 et 1982. Elle s’inscrit dans la démarche de l’art singulier, mouvement en marge des circuits officiels, qui valorise la spontanéité, l’humour, la poésie et le bricolage. Monchâtre, artiste autodidacte, crée des machines poétiques à la fois critiques et oniriques, influencées par son enfance fascinée par la mécanique agricole, le théâtre de marionnettes et les objets animés.

L’œuvre met en scène une bataille entre amazones armées chevauchant un dragon et des figures grotesques et menaçantes. Le récit se déploie sur plusieurs niveaux narratifs, dans une structure en bois ornée d’éléments mobiles, lumineux et sonores. Cette composition foisonnante évoque à la fois une mythologie revisitée, une satire sociale et un théâtre mécanique miniature.

L’interactivité par activation manuelle et lumineuse est au cœur de l’œuvre.

Le Combat des Amazones est constitué d’une grande diversité de matériaux : bois, métaux ferreux et non ferreux (laiton, plomb, fer, zinc, cuivre), textiles, cuir, verre, et plastiques (PVC, caoutchouc, SBR). Cette hétérogénéité rend l’œuvre particulièrement fragile et complexe à restaurer.

Sa dimension électromécanique pose des problématiques spécifiques en conservation-restauration : comment préserver ou restituer un fonctionnement sans trahir l’œuvre ni compromettre sa stabilité ? Le système mécanique repose sur une manivelle entraînant une série de courroies réparties sur deux étages, animant les personnages. Le système électrique, lui, alimente des ampoules à incandescence par un transformateur d’origine devenu obsolète.

L’œuvre souffrait d’un empoussièrement généralisé, de courroies détendues ou rompues, de métaux corrodés, d’un transformateur inutilisable et de matériaux organiques fragilisés. Le traitement a consisté à nettoyer l’ensemble des matériaux selon leur nature, à remplacer ou retendre les courroies, à nettoyer et lubrifier les axes mécaniques, et à mettre en sécurité le circuit électrique par dérivation. Ces interventions ont permis une remise en fonctionnement sécurisée, respectueuse de l’intention de l’artiste et des exigences déontologiques du métier.

JULIETTE BADIALI

Pièce de diplôme : Saint Sébastien, haut-relief sculpture archéologique prélevée en motte, église de l’abbaye de Blanche-Couronne, La Chapelle-Launay (Loire-Atlantique), XVe siècle, tuffeau polychromé, H.110 cm, l.28 cm.

Responsable de l’œuvre : Maude Beurtheret, responsable d’opération archéologique de la fouille de l’église abbatiale de Blanche-Couronne, service archéologique du département de Loire-Atlantique.

Personnes ressources : Anne Liégey, conservatrice-restauratrice spécialité sculpture, archéologie et Charlotte Rérolle, conservatrice-restauratrice spécialité archéologie.

Le haut-relief figurant saint Sébastien (F5139) en tuffeau polychromé est une sculpture découverte en 2023, lors de l’opération archéologique préventive menée par le Service Archéologie de Loire-Atlantique sur le site de l’ancienne abbaye de Blanche‑Couronne à la Chapelle-Launay. Elle était enfouie le long du mur nord de l’église abbatiale et a été prélevée en motte avec quatre autres sculptures. La première phase du diplôme a consisté en la réalisation de la micro fouille afin de retirer le sédiment et de mettre au jour l’œuvre et sa polychromie exceptionnellement conservée. Un premier protocole expérimental a été utile afin d’étudier l’impact d’un apport de solvants pour le ramollissement du sédiment sur les matériaux de la motte.

L’étude matérielle de l’œuvre a ensuite permis de caractériser ses matériaux et mettre en évidence plusieurs remaniements de ses volumes et de sa polychromie. Des recherches iconographiques et stylistiques ont précisé l’identification du personnage représenté et la datation estimée au XVe siècle. Le constat d’état de la sculpture a révélé une fragmentation importante et une grande fragilité de ses matériaux constitutifs. Le diagnostic et le pronostic de ces altérations ont guidé les choix de traitements de conservation-restauration, ayant pour objectif la stabilisation de son état matériel et l’amélioration de sa lisibilité : allègement des dépôts de surface, remontage des fragments et fixage de la polychromie. Pour ce dernier traitement, un protocole expérimental a permis de sélectionner un produit fixatif efficace, pouvant être pulvérisé à l’aérographe et n’induisant pas de changement optique des couches colorées.

L’ensemble de cette étude pourra servir de base à la prise en charge des quatre autres sculptures de Blanche-Couronne, qui seront conservées après restauration au musée Dobrée de Nantes.

JULIE GOUTY

Pièce de diplôme : Étude et restauration d’un relief fragmenté en plâtre peint de Louis Delaporte (1842-1925) fait à Angkor Vat, fin du XIXe siècle, plâtre peint, bois, H.102 cm, L.328 cm, Ép.13 cm, Paris, musée des Arts asiatiques – Guimet, inv. MO 3C-40 (20)

et MO 3C-40 (23).

Conservateur responsable : Pierre Baptiste, conservateur en chef au musée national des Arts asiatiques – Guimet.

Personne ressource : Patrick Jallet, conservateur-restaurateur.

Créé lors d’une des missions menées au Cambodge dans la seconde moitié du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle, ce tirage en plâtre issu d’un estampage à la terre fait partie des collections de Louis Delaporte (1842-1925) conservées au le musée national des arts asiatiques – Guimet.

Le relief fragmenté en deux morceaux MO3C 40 20 et 23 qui mesurent respectivement 173 cm et 153 cm de longueur, reproduisent par estampage une partie du fronton de la porte est du préau cruciforme d’Angkor Vat construit au XIIe siècle. La scène figure une divinité combattant deux personnages et entourée de priants accroupis. Un nâga surmonté de motifs d’inspiration végétale encadre l’ensemble de la scène.

L’œuvre présentait un état de conservation structurelle critique. De plus l’important encrassement ne permettait pas d’observer le revêtement de surface singulier du moulage présentant la scène en bas- relief. L’étude technique a permis de comprendre les causes des altérations structurelles et de mettre en lumière la réalisation d’un revêtement de surface unique au sein d’un ensemble en partie déjà étudié.

Les nombreuses altérations structurelles de diverses natures rendaient les volumes du bas-relief complexes à appréhender. Les multiples cassures, fissures, lacunes et manques, couplés à des différences de plan et un enfoncement important sur l’un des deux reliefs ont nécessité des interventions particulières et spécifiques.

La mise en place d’une structure de travail a été une étape primordiale pour l’étude et la bonne réalisation des traitements. La création d’un châssis de travail a donc permis de manipuler chaque relief et de les étudier.

Les premiers traitements effectués se sont attachés à consolider l’œuvre. Un dépoussiérage et un nettoyage ont ensuite été menés afin de retrouver les teintes du revêtement de surface. La cohérence mécanique de l’ensemble a été rendue grâce à divers traitements, doublages, collages et infiltrations notamment. La remise dans le plan du relief a été pérennisée par deux armatures sur mesure permettant de redonner une lisibilité des volumes. Les solutions discrètes et réversibles ont permis de conserver la nature même de l’œuvre et de respecter la déontologie propre au métier de conservateur-restaurateur, tout en la sécurisant.

ANNE ROUSSE

Pièce de diplôme : Jules GOYON, Couverture de château. Chef-d’œuvre de compagnon couvreur, fin du XIXe siècle – début du XXe siècle, bois peint, ardoise, métaux, verre, textile, H.76 cm ; L.58 cm ; Pr.45 cm, Tours, musée du Compagnonnage, inv. FC.DT.68.09.36

Responsable de l’œuvre : Virginie Tostain, directrice musée du Compagnonnage.

Personne ressource : Frédéric Guillot, compagnon couvreur et président de la Fédération compagnonnique pour la région Centre-Val de Loire.

La Couverture de château, œuvre exceptionnelle parmi les plus emblématiques de la collection permanente du musée du Compagnonnage de Tours, appartient à la Société des Compagnons Passants Bons Drilles Couvreurs Zingueurs Plombiers et Plâtriers du Devoir.

Réalisée entre 1860 et 1911, elle est attribuée au compagnon Jules Goyon, dit Tourangeau la Belle Conduite, le Soutien des Bons Drilles (1841-1913).

Ce témoignage de l’histoire du Compagnonnage démontre l’excellence des savoir-faire compagnonniques. Par sa conception riche et complexe, par la qualité de sa réalisation et le soin porté au détail, par la variété des éléments et de ses matériaux, ce chef-d’œuvre illustre les compétences techniques et esthétiques du métier de couvreur.

L’enjeu principal de l’étude était de s’adapter aux matériaux de l’œuvre composite, ardoises, bois, alliages métalliques, textile, verre et colle protéique, en choisissant les produits de conservation qui répondent à ses problématiques spécifiques, tant en surface que dans sa structure.

L’étude de conservation-restauration a été réalisée dans le respect de la déontologie de l’ICOM-CC et du code ECCO en y associant les questions actuelles liées à la conservation du Patrimoine culturel immatériel vivant du Compagnonnage. Ainsi la restauration a été organisée aussi autour d’une collaboration conceptuelle et pratique entre la conservatrice-restauratrice et les compagnons couvreurs, notamment Martin Collet, Liégeois aspirant couvreur. Le chef-d’œuvre a pu véritablement jouer son rôle de support de circulation des savoirs et des savoir-faire.